Lesen Sie diesen Artikel auf Deutsch

Faire face aux changements climatiques

On sait que les espaces urbains régulent moins bien les hausses de températures que les milieux naturels. Adalia 2.0 oeuvre depuis plusieurs années pour végétaliser et gérer de manière différenciée les espaces verts, au bénéfice de la biodiversité et de la qualité de vie des riverains.

Le 6ème rapport du GIEC indique qu’il faut s’attendre à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes tels que les vagues de chaleurs, les fortes précipitations, les sécheresses). L’imperméabilisation des sols amplifiera les impacts de ces phénomènes (îlots de chaleur urbains, inondations, etc.).

Face à ce changement climatique déjà palpable, et à côté des mesures d’atténuation à poursuivre, il est urgent de mettre en oeuvre des mesures d’adaptation pour nous protéger. Les espaces verts et plus largement les espaces publics offrent des possibilités d’action pour s’adapter, par la mise en place de solutions peu coûteuses en maintenance, avantageuses écologiquement, hydrauliquement et esthétiquement.

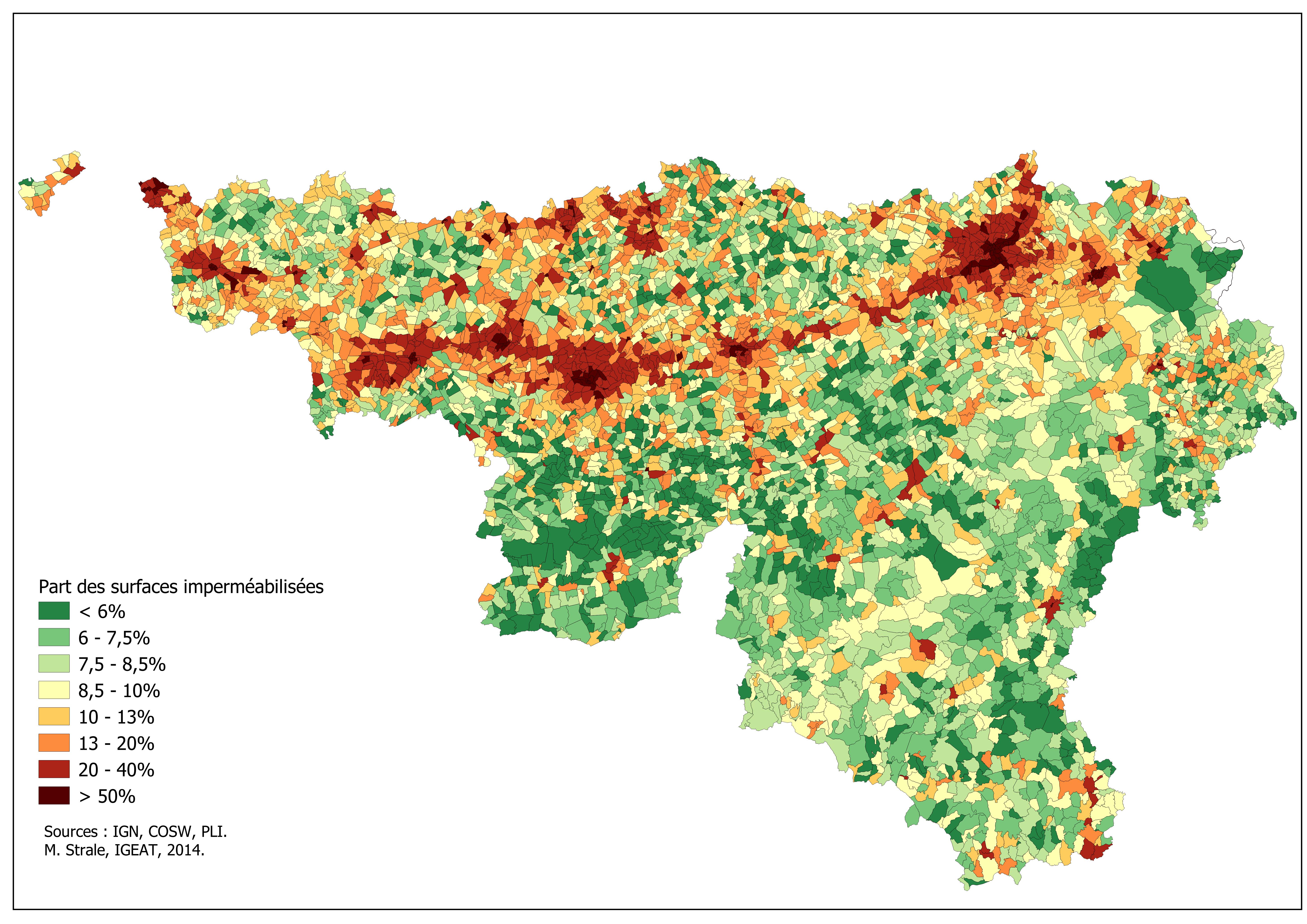

En milieu urbain dense, environ 70 à 80 % du territoire est composé de surfaces imperméables, qui perturbent

le cycle naturel de l’eau. La Belgique fait partie des pays les plus imperméabilisés d’Europe, et toutes les communes wallonnes sont concernées par un accroissement de leur imperméabilisation (figure 1).

Figure 1. Carte des coefficients d’imperméabilisation par district cadastral. Source : M. Strale, IGEAT, 2014

Voilà donc un premier levier où agir. Dans la gestion de l’eau, chaque parcelle du bassin a un impact. L’imperméabilisation des sols étant déjà problématique pour la gestion des eaux pluviales, elle agit également sur le phénomène d’îlots de chaleur urbain.

Bien que cette notion concerne principalement les centres urbains, les solutions proposées dans cet article peuvent contribuer à améliorer également nos centres ruraux ou semi-ruraux et participer au confort thermique de ses habitants. Nous présenterons ici quelques actions concrètes qu’il est possible de mettre en place, qui s’adressent tant aux administrations communales qu’aux propriétaires d’espaces verts… ou d’espaces à verdir !

Les Parcs naturels ont un rôle à jouer pour relayer, mobiliser ou soutenir des citoyens dans la création de projets collectifs, à l’image du projet « Less Béton » présenté dans cet article.

Quelles solutions pour s’adapter ?

Différentes solutions existent pour rendre nos espaces verts plus résilients. Le choix d’un type de revêtement, la désimperméabilisation d’une surface ou sa végétalisation, constitueront autant de techniques qui pourraient être adoptées en fonction des caractéristiques des espaces à (ré)aménager (surface, sol, fonction, etc.), du budget disponible et des objectifs recherchés.

Éviter d’imperméabiliser

L’imperméabilisation des sols correspond au recouvrement d’un sol par un matériau imperméable (enrobé, béton, etc.), ce qui réduit sa capacité d’infiltration de l’eau. L’artificialisation quant à elle correspond à la « transformation d’un sol à caractère naturel, agricole ou forestier par des actions d’aménagement, pouvant entraîner son imperméabilisation totale ou partielle» . Le plus grand réservoir d’eau est un sol vivant, non artificialisé !

Un sol vivant absorbe 30 à 150 fois plus d’eau qu’un terrain limoneux labouré, artificialisé…

Parmi les nombreuses fonctions du sol :

- Il absorbe, filtre et stocke l’eau de pluie. L’eau absorbée par les plantes, s’infiltre dans le sol et sert de réserve aux végétaux. Le reste percole lentement jusqu’aux nappes d’eau souterraines, qui nous alimentent en eau potable.

- Il contribue à dépolluer l’eau d’une partie de ses polluants.

Le sol et le sous- sol filtrent l’eau et la débarrassent des impuretés et d’une partie des pollutions de surface. Sur un sol imperméable, l’eau ruisselle en surface, recueillant tous les polluants sur sa route, et se déverse dans les cours d’eau, qu’elle contamine. - Il participe à la régulation du climat (grand stockage de carbone). Via la photosynthèse, les plantes prélèvent le CO2 de l’air, absorbant ainsi le carbone dans leurs branches, tiges, feuilles, etc. Lorsqu’ils perdent leurs feuilles, fleurs ou fruits, les végétaux restituent ce carbone sous forme de matière organique. De manière générale, plus un sol est riche en matière organique, plus il stocke de carbone. La végétation joue ainsi un rôle d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques.

Laisser des zones plus sauvages, en libre évolution, en pleine ville, en plein village, contribue activement à adapter nos territoires !

Ou encore désimperméabiliser

Divers espaces peuvent être désimperméabilisés totalement ou partiellement : parkings, trottoirs, îlots de circulation, ronds-points, rues piétonnes, pistes cyclables, cours d’école, aires de jeux, etc.

Choisir des revêtements de sol clairs et perméables

La couleur des revêtements des routes, des accotements, des cours d’école, etc. ainsi que leur degré de perméabilité sont des facteurs importants à prendre en compte lors de la conception ou du réaménagement d’un espace, en vue de le rendre plus résilient face aux changements climatiques.

A gauche, cour d’école déminéralisée (Andenne - © F. Evrard). Au centre, Cour d’école végétalisée (Lille © Ville de Lille). A droite, Parking végétalisé.

L’albédo

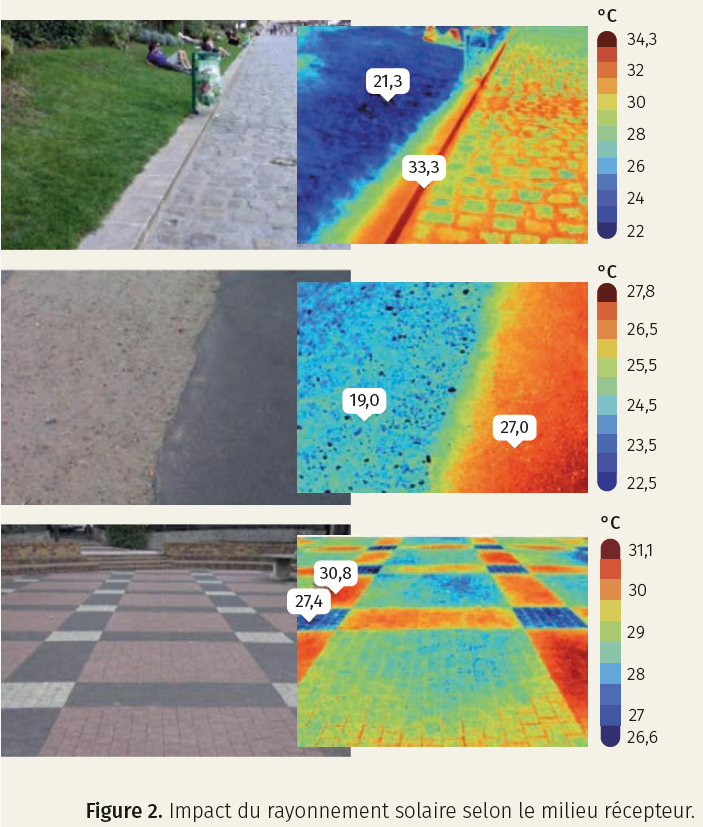

Plus un revêtement est sombre, plus il accumule la chaleur la journée et la restitue pendant la nuit. L’albédo est un facteur qui permet de calculer le rayonnement solaire réfléchi par une surface : 0 correspondant à une surface absorbant tous les rayons, et 100 à une surface renvoyant tous les rayons. Plus le rayonnement absorbé par la surface est important moins il est réfléchi et plus la surface chauffe. Les objets noirs ou sombres (comme l’asphalte, par exemple) ont donc une valeur albédo faible car ils absorbent une grosse partie des rayons du soleil et se réchauffent

fortement. Les surfaces blanches ou claires quant à elles ont un albédo élevé et réfléchissent davantage les rayons du soleil, de sorte qu’elles se réchauffent moins rapidement. Ainsi, opter pour la mise en place de revêtements clairs, en particulier dans les lieux ensoleillés, contribue à lutter contre la formation d’îlots de chaleur urbains (figure 2).

Source : APUR, 2015

La perméabilité

Les revêtements perméables permettent à l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol et évitent ainsi les conséquences néfastes du ruissellement déjà évoquées plus haut. Ces revêtements sont poreux par leur structure propre ou bien par leur mode d’assemblage. La perméabilité des matériaux contribue à leur refroidissement, en permettant la circulation de l’air entre les différentes couches du sol.

Différentes solutions existent, à coûts d’entretien et prix variables, pour des portances et fonctions diverses. Certains matériaux sont déjà utilisés depuis longtemps : les graviers, la dolomie, les pavés, etc. Malheureusement, si ces solutions sont peu coûteuses à l’achat et à la mise en place, leur entretien, et en particulier leur désherbage, est très chronophage, voire fastidieux, surtout en regard de la législation zéro pesticide.

Heureusement, une panoplie d’autres solutions ont été inventées. Pour les revêtements modulaires : les dalles engazonnées ou les pavés à joints enherbés (élargis ou non) offrent une meilleure stabilité et permettent le passage des véhicules. L’entretien est facilité et consiste en une tonte ou un débroussaillage dès que la végétation dépasse la hauteur limite définie. Pour les revêtements liés : il existe toute une série de solutions innovantes qui peuvent être mises en place. Pour éviter de devoir désherber tout en favorisant l’infiltration de l’eau, il existe des revêtements perméables stabilisés avec liant végétal ou hydrocarboné (bétons de résine, graviers stabilisés, bétons poreux et enrobés poreux).

Végétaliser, renforcer la présence du végétal dans les centres urbains et ruraux

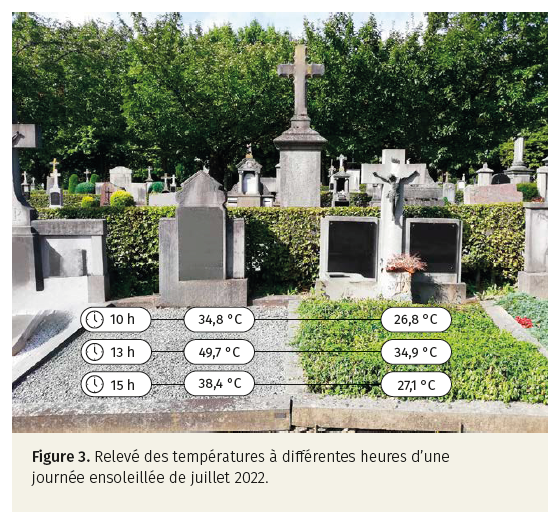

La présence du végétal permet le rafraichissement et participe à la rétention, l’atténuation ou le ralentissement du ruissellement. Ceci, grâce à la transpiration des plantes, l’absorption et la réflexion des rayonnements solaires par la végétation. L’évapotranspiration utilise en effet une grande partie de l’énergie reçue par rayonnement. Cette énergie «détournée » par la plante, ne contribue donc pas au réchauffement des surfaces (figure 3 : relevés de températures par la Commune d'Eupen - Photo ©Commune de Eupen).

et participe à la rétention, l’atténuation ou le ralentissement du ruissellement. Ceci, grâce à la transpiration des plantes, l’absorption et la réflexion des rayonnements solaires par la végétation. L’évapotranspiration utilise en effet une grande partie de l’énergie reçue par rayonnement. Cette énergie «détournée » par la plante, ne contribue donc pas au réchauffement des surfaces (figure 3 : relevés de températures par la Commune d'Eupen - Photo ©Commune de Eupen).

La végétalisation des toits et façades fait aussi partie des solutions de rafraichissement, avec toutefois une efficacité moindre que celle procurée par les parcs, les arbres et les prairies. Chaque solution de végétalisation a ses limites. C’est en les associant que l’on obtient un effet optimal pour lutter contre la problématique des îlots de chaleur

urbains.

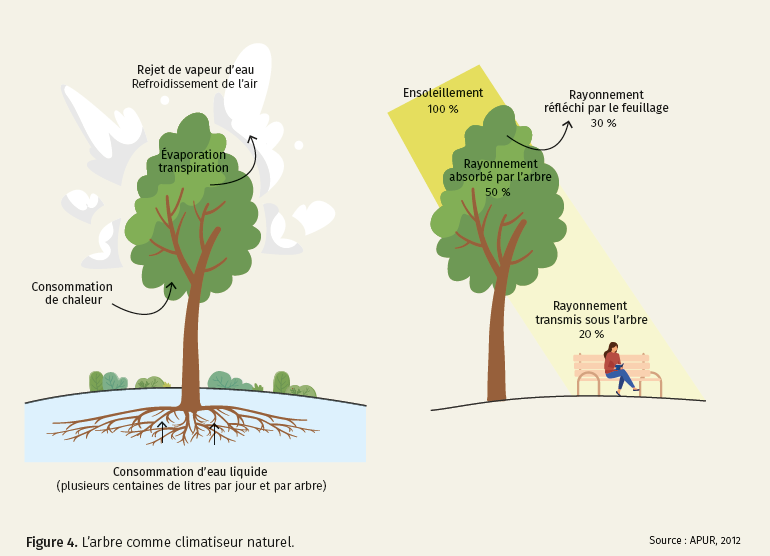

Planter des arbres

Les arbres jouent un rôle de climatiseur naturel (figure 4). Plus la surface arborée est conséquente ou le couvert dense, plus l’effet rafraîchissant est important. Même un arbre isolé procure un confort accru en journée par sa capacité à fournir de l’ombre. Les surfaces enherbées ouvertes étant pour leur part des espaces générateurs de fraîcheur nocturne. Selon l’ADEME (Agence de la transition écologique, en France), dans les rues en présence d’alignements d’arbres, la température de l’air est temporisée, avec des écarts de maximum -2 à 3 °C, contrairement

aux rues sans arbres où les écarts de températures peuvent être beaucoup plus importants.

Attention toutefois, pour remplir correctement leur rôle de climatiseur naturel, les arbres doivent être sains, mâtures et bénéficier de suffisamment de place et d’eau ! Avant de planter des arbres ou tout autre végétal, il est important de prioriser les espaces à végétaliser dans le cadre d’un plan d’action. Établir un diagnostic de la surchauffe urbaine constitue généralement la première étape afin d’établir une stratégie à l’échelle d’un territoire.

La ville de Liège a par exemple élaboré un « Plan Canopée » qui prévoit de planter 8 000 arbres en domaine public et 16 000 autres en domaine privé à l’horizon 2030. Le plan a analysé différentes caractéristiques du territoire liégeois (densité de population, degré de végétalisation, perméabilité, etc.) pour prioriser les zones à végétaliser.

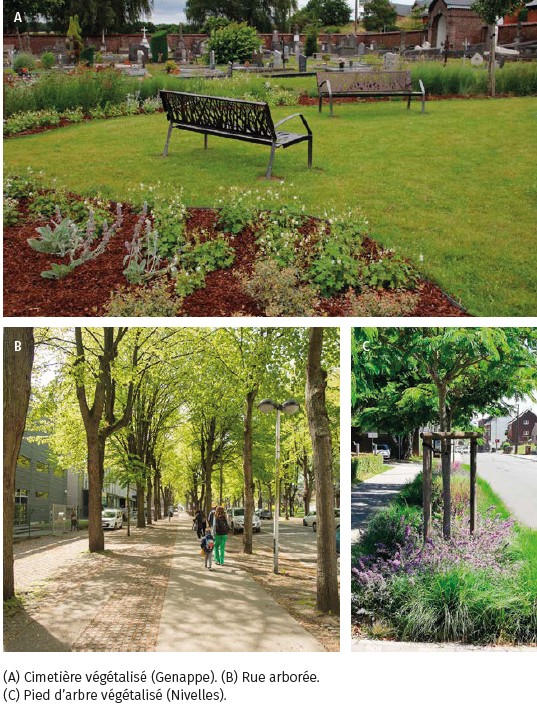

Végétaliser le bâti

Planter des arbres n’est pas la seule manière de végétaliser un quartier. Installer des plantes grimpantes en façade, désimperméabiliser et planter le long de trottoirs ou encore créer une toiture végétalisée aident aussi à rafraîchir la ville et temporisent les îlots de chaleur. Certaines communes wallonnes (Nivelles, Wavre, Tournai, Verviers, Namur, etc.) ont lancé les permis de végétaliser pour encourager et encadrer des projets de végétalisation de l’espace public, de manière participative. Ces communes soutiennent principalement les démarches de citoyens

via une série de conseils (quel arbre planter, comment le planter, etc.). Une convention scelle habituellement

l’accord entre les deux parties pour s’assurer du bon suivi de l’entretien de l’espace public.

À Caen, en France, les agents de la ville réalisent des tranchées le long des murs, pour permettre la végétalisation. D’autres communes (Donceel, Uccle) octroient des primes pour l’installation de toitures vertes. D’autres encore comme Schaerbeek, l’imposent dans les permis d’urbanisme pour toute nouvelle toiture plate de plus de 20 m².

Adopter une gestion intégrée des eaux pluviales

Auparavant, la doctrine visait à amener le plus vite possible les eaux de pluie vers les réseaux d’évacuation via des surfaces imperméabilisées. Aujourd’hui, la stratégie évolue vers une gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP), c’est-à-dire l’ensemble des techniques visant à infiltrer la goutte d’eau dans la parcelle, au plus près de son point de chute. Pourquoi ? Afin de favoriser l’infiltration, stocker et temporiser l’eau et ralentir le ruissellement.

Différents dispositifs permettent de ralentir ou stocker les eaux de pluie vers le milieu naturel. Toitures végétales, espaces verts intégrant des massifs drainants ou des zones creuses, noues, jardins de pluie, bassins de rétention en constituent quelques exemples.

Une noue est une dépression du sol de faible profondeur, végétalisée et à pente douce. C’est le dispositif le plus utilisé en GIEP car il est facile à mettre en place et demande peu d’entretien. Pour assurer au mieux sa fonction d’infiltration, la noue est végétalisée avec des plantes diversifiées à enracinement profond et stratifié.

Un jardin de pluie a un potentiel de stockage moindre qu’une noue, il a plus une fonction esthétique tout en permettant également la rétention des eaux pluviales pour qu’elles s’évaporent, s’infiltrent, ou soient rejetées

à débit régulier vers un exutoire.

Ces dispositifs peuvent être intégrés dans les espaces verts et contenir des végétaux adaptés à un régime hydrique extrême. Ils peuvent même avoir une fonction d’épuration s’ils sont composés d’espèces spécifiques (fougères, iris, joncs, laiches, reine des prés, etc.). Attention : la palette végétale choisie ne doit comporter aucune plante adaptée aux sols humides car l’eau n’est pas sensée y stagner, bien au contraire.

Les bassins de rétention sont des bassins à ciel ouvert qui stockent ou infiltrent les eaux pluviales. Ils peuvent être ouverts au public et assurer des fonctions de loisirs (promenade, sport, jeux…).

On en distingue deux types :

- Les bassins humides, avec un niveau d’eau variable propice à la biodiversité.

- Les bassins secs, temporairement sous eaux, et souvent aménagés en espace vert.

Dans le cadre d’un projet d’implantation, la commune de Jodoigne a imposé une série de mesures notamment pour la gestion de l’eau. Ils ont créé plusieurs espaces verts et parmi ceux-ci une cascade de bassins, certains secs et d’autres en eau à hauteur variable. Les riverains y ont accès par beau temps comme par temps de pluie, avec des chemins sur caillebotis. En plus d’être utiles, ces aménagements embellissent le cadre de vie des riverains.

A gauche : jardin de pluies (Forêt, Bruxelles). Au centre et à droite : bassins de rétention imposés par la commune de Jodoigne à l’implantation d’un nouveau lotissement.

Un projet participatif de végétalisation de l’espace public : « Less béton »

Less béton est une asbl bruxelloise qui organise des chantiers participatifs afin de déminéraliser l’espace public (îlots, bermes centrales, places, trottoirs) avec les habitants, les écoles… en collaboration avec les autorités compétentes. En amont des chantiers, les espaces potentiellement déminéralisables sont identifiés avec les habitants ou les élèves. Ensuite, vient la phase de co-création, sous forme d’ateliers pour dégager des propositions d’aménagements de ces espaces. Enfin, la réalisation des chantiers se fait avec les habitants, les élèves et autres acteurs impliqués. Durant tout le processus,

Less béton joue le rôle d’intermédiaire, de facilitateur, entre les habitants et la commune afin que les différents savoirs puissent se croiser, les besoins et limites de chacun être entendus et arriver ainsi à un consensus final.

Projet de déminéralisation avant et après - Photo ©Less Béton

Un article de Tiffanie Frenkel, Célia Larrinaga-Balseiro et Maïté Loute, conseillères technique chez Adalia 2.0

Rédigé pour la revue Forêt.Nature n° 169 - octobre-décembre 2023

Lesen Sie diesen Artikel auf Deutsch

Bibliographie

- ADEME (2021). Rafraîchir les villes, des solutions variées. ADEME, 80 p.

- EEW (2018). Imperméabilisation des sols. État de l’Environnement wallon, DEMNA, SPW ARNE.

- Lamarque P., Tondeur A., Marbaix P., Gaino B., van Ypersele J.-P. (2022). L’adaptation aux changements climatiques en Wallonie : synthèse et points d’attention pour l’actualisation des connaissances. Plateforme wallonne pour le GIEC, 40 p.

- Paddeu F. (2021). Sous les pavés, la terre. Agricultures urbaines et résistances dans les métropoles. Éd. du Seuil, 448 p.

- Poudevigne M., Billon V., Charrier G., Pojer K. (2017). Vers la ville perméable, comment désimperméabiliser les sols ? Guide technique du SDAGE, 64 p.

- Teller J. (dir.), Flas M., Moulana M. L., Onan L., Privot J., Archambeau P. (2023). Référentiel. Gestion durable des eaux pluviales. Éd. SPW/Ediwall, 98 p.

Autres ressources :

- Fiches techniques de l’Adopta.

- ANBDD : « Végétaliser les pieds de murs pour embellir les trottoirs ».

- Cerema : « Comment intégrer la désimperméabilisation des sols sur son territoire ? ».

- GAL JeSuisHesbignon.be : « Catalogue de dispositifs pour la gestion des eaux pluviales en milieu urbain ».

- Cerema : « Sésame, outil pour intégrer l’arbre dans vos projets de renaturation urbaine ».

Pour en savoir plus

« Référentiel. Gestion durable des eaux pluviales » - rassemble les détails pratiques et complémentaires à

cet article.

Crédit photo. Adalia, sauf : Adobe Stock (intro), F.Evrard , Ville de Lille, Ecovegetal, Agence de l’eau Artois-Picardie, Ville d’Eupen fig. 3, M. Dellicour