Il y a un an, Julie Maertens, conseillère technique chez Adalia 2.0, a installé une mare naturelle dans son jardin. En seulement douze mois, elle a pu observer une explosion de vie autour de ce petit point d’eau. Aujourd’hui, elle partage avec vous son témoignage, ses découvertes en matière de faune et flore, et les bienfaits de cette zone humide au cœur de son espace vert.

Pourquoi créer une mare dans son jardin ?

En février 2024, soucieuse de renforcer la résilience écologique de mon jardin et d’y créer un habitat naturel pour la faune locale, j’ai décidé d’y creuser une petite mare d’environ 3 m².

L’idée principale ? Proposer une diversité d’écosystèmes et ainsi d’augmenter le potentiel d’accueil de mon jardin en apportant de l’eau indispensable à la survie de toute la faune présente et d’autant plus importante dans le contexte de changements climatiques que nous vivons.

De plus, mon quartier bénéficie déjà d’un petit réseau de mares, et la mienne vient compléter ce maillage écologique, facilitant la dispersion d'espèces.

Les mares, véritables oasis de biodiversité

Les mares sont de véritables hauts lieux de la biodiversité. De nombreuses espèces y trouvent refuge, s’y nourrissent ou s’y reproduisent. Certaines d’entre elles sont protégées, voire menacées de disparition.

Ces zones humides, essentielles à notre biodiversité, disparaissent de plus en plus sous l’effet de plusieurs facteurs : l’urbanisation croissante et le comblement des points d’eau, l’assèchement provoqué par les épisodes de canicule, ou encore l’absence d’intervention humaine laissant les milieux se refermer naturellement.

Favoriser une zone humide dans mon jardin me permet de collaborer avec la nature et de l’observer au pas de ma porte, photographe amatrice et passionnée par la faune que je suis.

Contexte et implantation de la mare

Mon jardin familial, situé en zone résidentielle, repose sur d’anciens marais et le sol y est argileux et lourd. Dans ce contexte, il était possible de tenter l’option la plus naturelle qui consiste à ne pas imperméabiliser le fond de la mare.

Mais, par prudence, j’ai choisi de tapisser le fond de la mare avec une membrane EPDM de 2 mm, un matériau souvent utilisé dans les couvertures de toiture. Ce revêtement imperméable permet de lutter contre l’assèchement du point d’eau par la craquelure de l’argile lors d’épisodes caniculaires.

À la base de mon point d’eau, sous la couche d’EPDM, j’ai placé un treillis en acier pour éviter qu’un animal venant du sol ne puisse percer la bâche. J'ai recouvert le treillis de sable et d’un feutre pour éviter que la bâche ne se perce.

J’ai donné à la mare une forme de fève et j’ai créé des cuvettes à des profondeurs différentes.

Pour l’emplacement, j’ai choisi un endroit ensoleillé, à bonne distance des arbres à haute tige pour limiter les entretiens liés à la chute des feuilles. Je l’ai placée à proximité d’une haie d’aubépines servant à la fois de brise-vent et de refuge pour la petite faune.

Afin de maintenir le niveau d’eau de la mare au plus haut et de la remplir rapidement lors des averses d’été, j’y ai raccordé la descente de toiture de l’abri de jardin situé à proximité.

Pour connaitre toutes les étapes de la création du point d’eau, je vous renvoie à l’article rédigé par mon collègue Bernard Drosson.

A lire : Guide pratique - Installer une mare dans son jardin

J’insiste sur le fait que l’introduction de tout animal nuit à l’équilibre de la mare. Les carpes asiatiques, par exemple, rendent l’eau trouble en retournant régulièrement la vase et provoquent un déséquilibre dans la chaîne alimentaire en se nourrissant des œufs et larves des batraciens et autres animaux aquatiques. Si vous souhaitez une mare naturelle, laissez les organismes aquatiques s’installer spontanément.

Aménagements dans et autour et la mare

Dans le fond de mon point d’eau, j’ai disposé des grosses pierres pour que la faune aquatique trouve des endroits où se dissimuler des prédateurs.

J’ai également placé des morceaux de bois et des pierres à moitié émergés pour servir de perchoirs aux oiseaux venant s’abreuver et s’y baigner ou aux insectes, notamment les libellules, qui y chassent.

Dans leur phase terrestre, les batraciens apprécient les anfractuosités où l’humidité est constante. De ce fait, j’ai multiplié les cachettes aux abords de la mare, jusqu’à une bonne dizaine de mètres : tas de bois, tas de pierres, tas de feuilles, souches…

Par exemple, les bords de la mare ont été recouverts de pierres du pays permettant de cacher la bâche. J’y ai déjà observé tritons et grenouilles blottis bien à l’abri. De plus, un tas de pierres rempli de cavités, également appelé « pierrier », a été placé juste à côté du point d’eau. Ces aménagements minéraux emmagasinent la chaleur durant la journée pour la restituer la nuit, diminuant ainsi les écarts de température, ce qui crée un environnement favorable à de nombreux animaux au sang froid.

Par souci de sécurité pour les enfants côtoyant le jardin, j’ai créé une petite haie sèche pour valoriser les déchets verts de mon jardin, rajoutant une zone refuge supplémentaire aux abords.

Afin de donner un coup de pouce au déploiement de la biodiversité de ma mare, j’ai installé des plantes aquatiques indigènes telles que le trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), le cresson de fontaine (Nasturtium officinale), la menthe aquatique (Mentha aquatica) et la grande douve (Ranunculus lingua). Le débordement de la mare est dirigé vers une cuvette dans laquelle j’ai planté des espèces qui apprécient l’humidité comme l’iris des marais (Iris pseudacorus), le populage des marais (Caltha palustris) et la reine des prés (Filipendula ulmaria).

Pour compléter le tout, j’ai décidé de délimiter une zone autour de la mare dans laquelle je pratique la tonte différenciée. Ce mode de gestion permet aux plantes qui ne supportent pas la tonte de s’épanouir. Elles apportent ainsi une ressource alimentaire aux insectes pollinisateurs et phytophages (qui se nourrissent de plantes) ainsi qu’une zone de refuge pour de nombreuses espèces. Cependant, il est important de veiller à ce que les herbes n’envahissent pas la surface de la mare, ce qui risquerait de la recouvrir entièrement. en effet, il est primordial que la lumière pénètre la mare pour permettre une bonne oxygénation, et avec elle, le développement des organismes.

Premiers habitants et observations de la vie autour de la mare

Après quelques jours, de nombreux insectes pollinisateurs tels que des syrphes, abeilles et papillons sont apparus autour de la mare pour y boire.

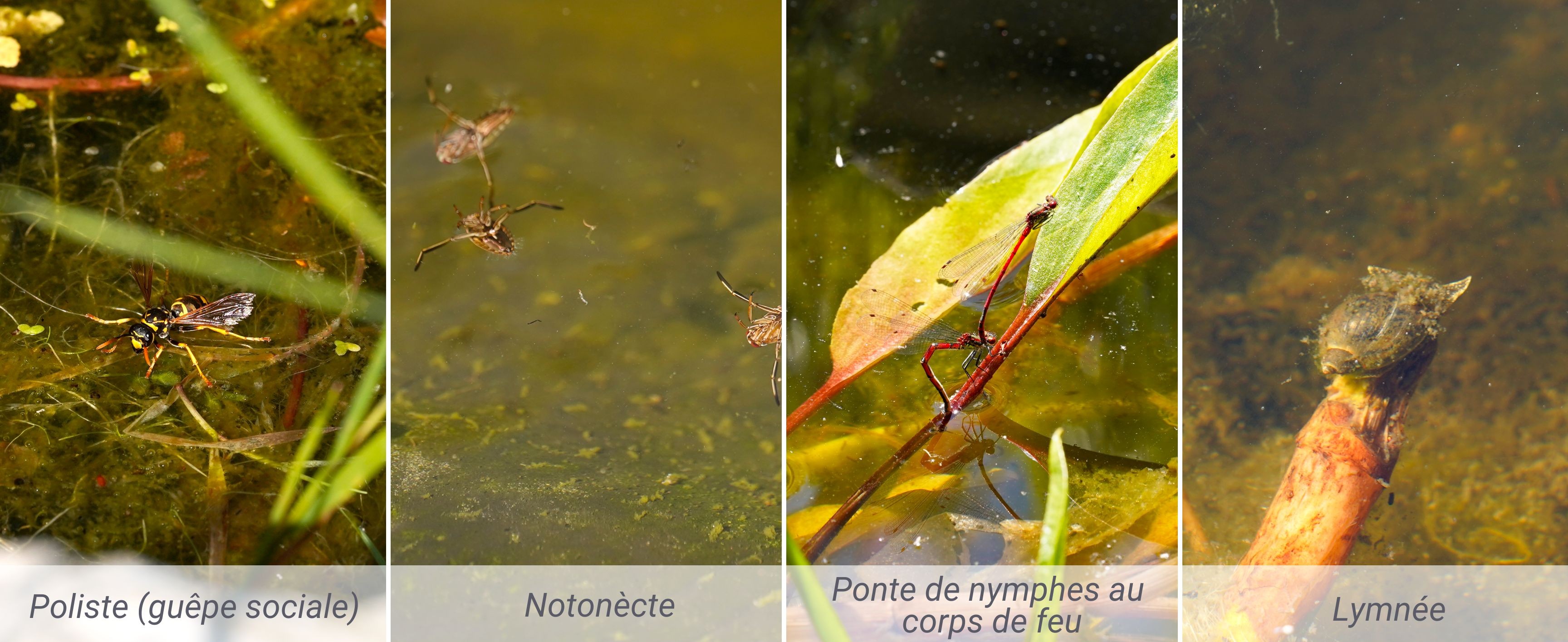

Les premiers invertébrés aquatiques observés ont été les gyrins et gerris (plus communément appelés araignées d’eau), qui se nourrissent des insectes tombés dans l’eau. On a également observé les notonectes, prédateurs redoutables des larves de moustiques, qui se déplacent le dos vers le bas.

Ensuite, les odonates (libellules et demoiselles) ont commencé à fréquenter la mare pour y chasser, s’y accoupler et y pondre.

Rapidement, certains mollusques aquatiques, les limnées, ont aussi fait leur apparition. Comme leurs cousins terrestres, les limnées se nourrissent de matières organiques en décomposition et broutent les fonds de la mare.

Après 2 mois à peine, j’observais mon premier batracien : une jolie grenouille rousse. Elle fut rapidement suivie par ses cousines les grenouilles vertes jusqu’à atteindre 10 spécimens. J’ai ensuite observé un crapaud commun ainsi que les tritons alpestre, palmé et ponctué. En l’espace de 5 mois, plus d’1/3 de nos amphibiens indigènes ont côtoyé le point d’eau, quelle chance !

Mais ce n’est pas tout … Intriguée d’observer la vie autour de la mare sans risquer de la déranger, j’ai décidé d’y installer un piège caméra. En plus des chats du voisinage, j’ai constaté que la mare servait d’abreuvoir à de nombreux oiseaux et mammifères : mésange, moineau, grive, troglodyte, merle, fouine, renard, sanglier,… s’y croisent de jour comme de nuit, sans compter sur la présence de l’écureuil et du blaireau.

La végétation assez rase en bordure de point d’eau permet aux oiseaux de contrôler la présence ou non de prédateurs avant de visiter la mare.

Moustiques et mare naturelle : un équilibre écologique surprenant

Comme beaucoup, mon inquiétude principale, lors de la création de la mare, concernait la prolifération des moustiques, ma chambre étant située à 5 mètres du point d’eau. À mon grand étonnement, je n’ai pas constaté plus de moustiques que les autres années, que du contraire. Une mare naturelle s’équilibre très rapidement. Les larves de moustiques sont rapidement prédatées par celles d’odonates et de coléoptères, alors que les moustiques adultes servent de repas aux chauves-souris, libellules et oiseaux. Les batraciens, quant à eux, se nourrissent des moustiques sous toutes les formes.

Ainsi, j’ai placé des nichoirs à mésanges et à chauves-souris à proximité du point d’eau afin de leur proposer le gite et le couvert.

La mare en automne et hiver

En automne, les batraciens et certains invertébrés (comme les araignées d’eau) quittent la mare pour trouver refuge dans les micro-habitats situés aux abords et entrent en hibernation. Cependant, la mare ne se vide pas de toute forme de vie. De nombreux invertébrés restent dans le point d’eau pour passer l’hiver dans les profondeurs, à l’abri du gel, et la flore rentre en dormance, attendant impatiemment que le printemps revienne.

Il est important de garder à l’esprit que tous les animaux n’hibernent pas et que, le cas échéant, ils ont besoin d’eau en hiver pour survivre.

Il n’y a plus aucun doute : les mares, même de faible superficie, sont vraiment des milieux qui grouillent de vie et permettent la survie de nombreuses espèces. Elles décuplent le potentiel d’accueil de nos jardins et des autres aménagements en faveur de la biodiversité.

Et au cas où vous en doutiez, j’espère que ces quelques lignes vous ont convaincu du contraire !

Alors, à vos pelles… et vivement une nouvelle année autour de ma mare !

Pour découvrir les étapes de création d’une mare : https://www.adalia.be/installer-une-mare-dans-son-jardin-guide-pratique